Morceaux choisis de Gabrielle Dubois

Indiana, George Sand

Dans ses deux préfaces, celle de 1832, lors de la sortie d’Indiana, et celle de 1848, lors d’une nouvelle publication, George Sand explique dans quel état d’esprit, pourquoi et comment elle a

écrit ce roman.

George Sand avait alors 28 ans, déjà une grande expérience de la vie, pour une si jeune femme, au début du 19ème siècle, et surtout, une intelligence lumineuse.

« J’ai écrit Indiana, j’ai dû l’écrire (…) La cause que je défendais est-elle donc si petite ? C’est celle de la moitié du genre humain, c’est celle du genre humain tout entier ; car le malheur

de la femme entraîne celui de l’homme, comme celui de l’esclave entraîne celui du maître, et j’ai cherché à le montrer dans Indiana. On a dit que c’était une cause individuelle que je plaidais ;

comme si j’eusse été le seul être infortuné dans cette humanité paisible et radieuse ! Assez de cris de douleur et de sympathie ont répondu au mien pour que je sache maintenant à quoi m’en tenir

sur la suprême félicité d’autrui.

(…) j’ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, il est vrai, mais profond et légitime, de l’injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l’existence de la femme dans le

mariage, dans la famille et la société. Je n’avais point à faire un traité de jurisprudence, mais à guerroyer contre l’opinion ; car c’est elle qui retarde ou prépare les améliorations sociales.

La guerre sera longue et rude ; mais je ne suis ni le premier, ni le seul, ni le dernier champion d’une si belle cause, et je la défendrai tant qu’il me restera un souffle de vie. »

George Sand était pleine de force et de sincérité quand elle décrivait « le rapport mal établi entre les sexes, par le fait de la société ». Elle n’a fait qu’exercer son métier de conteuse en

racontant la vérité sur la société de son temps qui plaçait la femme en-dessous de tout.

Pourtant, le personnage d’Indiana, la femme, est bien misérable : il lui faudra bien des années à cette toute jeune femme innocente, inculte, pas aimée, pour comprendre les hommes autour d’elle

et de se comprendre elle-même. Elle livrera, tout au long du roman, un combat épuisant contre la société qui nie son être de femme, qui veut faire d’elle un ange alors qu’elle est un être de

chair, de sang et de cœur.

Le mari, qui représente la légitimité, la loi, est aussi aveugle qu’elle. Oh, il n’a pas le plus beau rôle !

L’amant, le tentateur, la société lui a donné l’illusion que le monde n’était là que pour lui faire plaisir, que les richesses n’étaient là que pour être saisies par sa main blanche et lisse, que

les femmes n’étaient là que pour satisfaire le plaisir des hommes comme lui. Pourquoi chercherait-il à changer cette société qui le comble de ses bienfaits ?

Quant à l’homme bon, il se reconnaît facilement : c’est celui qui ne cherche pas à briller en société, celui qui s’oublie lui-même au profit des autres.

Oui, vous pouvez lire Indiana pour son plaidoyer pour la liberté de la femme, pour connaître l’Histoire au travers de cette histoire, ou tout simplement pour lire une bonne et très belle

histoire. Mais quand vous aurez lu ainsi Indiana, vous y reviendrai pour vous imprégner de l’intelligence du monde qu’avait George Sand, pour sa profonde connaissance de l’âme des hommes et des

femmes, pour son intelligence qu’elle met à votre portée dans un style clair et simple, si lumineux et si touchant.

Coup de gueule: Honte aux manuels de français des lycées qui ne citent que très peu ou même pas George Sand!

Gabrielle Dubois©

Une Femme, Sibilla Aleramo

« Le temps et l’espace me semblaient devenir fluides, me transportant sur leur courant ; j’étais l’Humanité errante, l’Humanité sans but et pourtant enflammée d’idéal : l’Humanité esclave de

certaines lois et pourtant mue par une volonté rebelle de les briser, de refaire une existence affranchie d’elles… »

« Devant les yeux, il ne restait que la beauté de cet effort humain qui s’érigeait dans l’infini du monde. Spectacle que l’âme jalousement accueillait et recelait. Ce n’était pas la grande

révélation : c’était le travail souterrain des germes qui, déjà, ont le pressentiment de la chaleur du soleil et en craignent, en désirent, la parfaite splendeur. »

« Et j écrivis pendant une heure, pendant deux heures, je ne sais plus. Les mots coulaient, graves, presque solennels : j’arrivais à cerner mon état psychologique, je demandais à ma

souffrance si elle saurait être féconde (…). Ce fut l’unique fois dans ma vie que j’aspirai à la Foi en une Volonté Divine, et je l’attendis les mains jointes. Et dans cette invocation il y avait

tout le désespoir d’un esprit se sentant faible, épuisé, au moment même où il entrevoit un long chemin à parcourir… (…).

Mes larmes coulaient, abondantes, libératrices. Bénies ! Bénies ! Enfin, j’acceptais en moi le dur devoir de marcher seule, de lutter seule, de mettre au jour tout ce qui montait en moi de

plus fort, de plus pur, de plus beau. Enfin je rougissais mes inutiles remords, de ma longue souffrance stérile, de la désaffection dans laquelle j’avais laissé mon esprit comme si je l’avais

haï. Enfin, je goûtai la saveur de la vie comme à quinze ans. »

Mais Sibilla Aleramo a un enfant qu’elle aime et qui l’aime. Et ce lien d’amour va faire d’elle une esclave enchaîné par et à son mari. Doit-elle suivre l’exemple de toutes ces femmes, « symboles

sanglants de la vanité du sacrifice, exemples terribles du châtiment qui tombe sur toute conscience qui se renie. N’étais-je pas l’une d’elles ? Le raisonnement et l’intime assurance ne m’avaient

pas été suffisants. J’avais continué à appartenir à un homme que je méprisais et qui ne m’aimait pas : devant les autres je portais le masque de l’épouse satisfaite, légitimant d’une certaine

manière cet ignoble esclavage, portant aux nues un mensonge monstrueux. Pour mon fils, pour ne pas courir le risque d’être privée de mon fils.

Et maintenant, dernière lâcheté qui a vaincu tant de femmes, je pensais à la mort comme à une libération : je me résignais à laisser mon fils pour mourir : je n’avais pas le courage de le perdre

pour vivre. »

Quel choix fera Sibilla Aleramo ? Lisez Wikipédia ! Oh, non ! Ne faites pas ça ! Vous passeriez à côté du récit le plus puissant, le plus doux, le plus profond, le plus touchant, le plus grand

qui soit. Vous passeriez à côté d’une compréhension des femmes et du monde qui manquerait à votre vie. Vous passeriez à côté de la vie d’une femme qui explique la vies des femmes.

Jamais un livre ne m'a touchée autant que celui-ci. Je reconnais le parcours de vie de Sibilla Aleramo, une mère, un être humain qui a décidé, contre les hommes, contre sa société, même contre

les femmes et contre ses propres sentiments de mère, de vivre. Sibilla Aleramo, une mère, une femme, une être humain, très humain.

Gabrielle Dubois©

Lettres de la religieuse portugaise

Les Lettres portugaises sont publiées pour ma première fois à Paris en 1669 comme la traduction de cinq lettres d'une religieuse portugaise à un officier français.

Jusqu'au xxème siècle, ces lettres étaient attribuées à une jeune nonne d’un couvent du Portugal, Mariana Alcoforado (1640-1723), censée écrire à son amant français, le marquis de Chamilly, venu

au Portugal combattre du côté des Portugais dans leur lutte pour l'indépendance face à l'Espagne, de 1663 à 1668.

Une majorité de spécialistes pensent que les lettres ont été écrites par le comte Gabriel de Guilleragues (1628-1685) et sont donc une œuvre de fiction.

Mais, le romantisme n’étant pas mort, en 2006, Myriam Cyr défend la thèse de l'attribution à Mariana Alcoforado.

En 2009, Philippe Sollers se dit au contraire convaincu de leur authenticité : « Il y a encore des controverses sur les origines et l'authenticité de cette correspondance unilatérale. Je la

tiens, moi, pour authentique, car aucun homme (et certainement pas le pâle Guilleragues) n'aurait pu aller aussi loin dans la description de la folie amoureuse féminine ».

Personnellement, que ce soit la religieuse portugaise qui ait écrit ces lettres ou une femme que Guilleragues aurait connue, j’ai la conviction qu’un homme n’aurait pas pu écrire ces lettres : il

s’y révèle trop de la femme et… les hommes ont-ils jamais su qui elles étaient ? 😉

Dans ses lettres, Mariana, la none portugaise, se plaint de l’abandon de son amant, dévoile sa passion, ses doutes, sa colère contre l’homme qui l’a séduite puis abandonnée et oubliée. Mais ce

qui m’a le plus plu, hormis l’écriture et les belles phrases qu’on y trouve, la tendresse, l’amour, c’est cette incroyable auto-analyse psychologique inconsciente.

Romantisme :

« Comment se peut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels ? Et faut-il que contre leur nature, ils ne servent qu’à tyranniser mon cœur ? »

Sincérité :

« Adieu, je ne puis quitter ce papier, il tombera entre vos mains, je voudrais bien avoir le même bonheur. »

Bonté :

« On est beaucoup plus heureux et on sent quelque chose de bien plus touchant, quand on aime violemment que lorsqu’on est aimé. »

Subtile culpabilité distillée avec art :

« Ne pourriez-vous pas m’emmener en France ? Mais je ne le mérite pas ; faites tout ce qu’il vous plaira. »

Féminisme :

« Cependant, je ne me repens point de vous avoir adoré, je suis bien aise que vous m’ayez séduite ; votre absence rigoureuse, et peut-être éternelle, ne diminue en rien l’emportement de mon amour

: je veux que tout le monde le sache, je n’en fais point un mystère, et je suis ravie d’avoir fait tout ce que j’ai fait pour vous contre toute sorte de bienséance. »

Des siècles ont passés et les femmes et les hommes sont restés les mêmes : leur cœur est puissant mais fragile, leurs désirs peuvent être beaux et vils, leur âme grande et basse. Les costumes

changent, mais l’Homme demeure un animal sublime quand il s’élève, un animal monstrueux quand ses bas instincts prennent le dessus.

Plusieurs siècles ont passé et tant de femmes ne sont pas encore libres de bouger, d’aimer, d’exister.

Défense des droits des femmes, par Mary Wollstonecraft

« … Les droits de la femme doivent être respectés,… je demande haut et fort la justice pour une moitié de la race humaine. »

Mary Wollstonecraft

Pendant que je lis un livre, je prends toujours quelques notes : des mots magnifiques, des pensées intéressantes… Je souligne, pas sur les pages du livre, je déteste ça ! Mais sur mon bloc-notes

à spirale rouge à côté de moi, les citations à retenir pour ma critique. Cette fois-ci, j'aurais dû presque tout noter car chaque paragraphe est important, chaque chapitre est intéressant.

J'en ai appris davantage sur l'histoire des femmes, comment elles étaient (et sont toujours en quelque sorte), sous-estimées par les hommes. Mary Wollstonecraft a de grandes et modernes

réflexions sur l’éducation des enfants, garçons et filles, et sur tant d’autres sujets. Mme Wollstonecraft décortique la misogynie de Rousseau, et il en prend pour son grade !

J'aurais aimé vous citer tout le livre parce que Mary Wollstonecraft était si intelligente, si courageuse et si cultivée, et qu'elle était à une époque où une femme devait être inculte et

effrayée et stupide.

Mary Wollstonecraft nous explique la raison pour laquelle nous, femmes, nous voyons comme d’une certaine façon, et cela est malheureusement encore valable en 2018… si elle savait ! Je ne peux pas

écrire une critique plus longue, car tout ce que je pourrais faire serait paraphraser cette femme lumineuse.

Voici juste quelques citations:

« J’ai longtemps considéré l’indépendance comme la grande bénédiction de la vie, la base de toutes les vertus. »

Elle aimerait que les femmes cessent de «manger le pain amer de la dépendance. »

Et elle est « persuadée que le cœur, ainsi que la compréhension, est ouvert par la culture. »

Il ne faut pas jouer avec la douleur, de Delphine Gay de Girardin

Delphine Gay, épouse de Girardin, était une femme comme il n’en existe que très peu : à une époque où il y avait sans doute encore des muses, elles avaient dû se pencher sur son berceau !

Delphine était poète et aussi romancière ; elle excellait dans l’écriture de pièces de théâtre aux dialogues ciselés et aux intrigues inattendues ; elle était journaliste à l’esprit et l’humour

mordants ; elle tenait un salon littéraire où les plus grandes plumes de son temps ne se faisaient pas prier pour venir causer, tant elle charmait par son esprit vif, ses réparties amusantes et

justes, sa bonté et, ce qui ne gâchait rien, sa beauté.

Dans la première partie de Il ne faut pas jouer avec la douleur, on retrouve tout l’esprit d’analyse, de critique, d’humour, d’ironie et de bonté de Delphine Gay. L’auteur décrypte comme sous un

microscope les machiavéliques mécanismes de séduction d’un grand séducteur. C’est retors, précis comme une horloge suisse, implacable comme les dents d’un requin.

Puis nous faisons ensuite connaissance avec une jeune veuve qui va devenir la proie de ce séducteur. C’est comme un chat qui joue avec une souris et qui sait exactement qu’elles vont être ses

réactions à ses apparentes indifférentes, à ses coups de patte vifs et étudiés.

Cette jeune femme aimable et triste semble une proie bien trop facile, mais… mais c’est sans compter sur les immenses capacités des femmes à endurer, à rebondir, à réfléchir sur elles-mêmes et

finalement à pardonner et à aimer, et la fin est émouvante à souhait.

Femmes, relevez le menton, ne vous abaissez pas à employer les méthodes des hommes pour survivre, et tournez votre regard vers les silencieux et les bons, et il y en a.

Delphine de Girardin a étudié l’Homme et la société et nous la rend avec un esprit merveilleux et plein d’humour dont voici quelques exemples :

« À Paris et partout, les effets de la mode sont les mêmes ; cela part comme une traînée de poudre, mais il faut y mettre le feu. Il y a des gens qui ont tout ce qu’il faut pour être à la mode :

la poudre ne leur manque pas ; la traînée est faite, mais on n’y met point le feu, et ils restent ignorés toute leur vie. »

« Bien heureuses les femmes ridicules ; elles sont de tous les plaisirs. On ne peut se passer d’elles. Plus elles sont laides, sottes, désagréables, et plus elles sont indispensables dans

une fête ; plus elles sont inconvenantes, et plus elles paraissent aimables. Leur niaiserie donne de l’esprit à tout le monde ; il faudrait être bien niais soi-même pour ne pas trouver à dire

quelque bonne plaisanterie à propos d’elles. Leur tristesse est une joie universelle. On rit pendant des heures de la plainte qui leur est échappée, de l’accident qui leur est arrivé ; la moindre

de leurs élégies est une source inépuisable de bouffonneries et de mystifications. Plus ces femmes sont malheureuses, et plus elles sont amusantes ; mais tout en se moquant de leurs peines, comme

on sait bien les en consoler ! »

« Un sot qui parle avec assurance peut dire bien des bêtises impunément ; dans les conversations, dans les journaux, nous laissons passer les plus lourdes niaiseries sans les comprendre ; cela

explique pourquoi nous avons osé nous proclamer le peuple* le plus spirituel de l’univers. »

* Nous, les Français ! Delphine Gay dit toujours la vérité, et chacun en prend pour son grade !

« Une femme peut cacher qu’elle souffre, qu’elle s’ennuie, qu’elle aime… mais elle ne peut cacher qu’elle attend. »

« Pour une femme qui aime ou qui croit aimer, ce qui est la même chose, si ce n’est davantage, il n’existe qu’un seul être sur la terre ; tout le reste de la race humaine est immédiatement

supprimé ; l’homme adoré est seul chargé de supporter tous les événements qui arrivent. Quelqu’un a fait une chute de cheval… c’est lui ! — Un jeune homme s’est battu en duel… c’est lui ! — Le

tonnerre est tombé sur un voyageur… c’est lui ! — Hélas ! on a raison de craindre pour ce qu’on aime follement ; toute personne trop aimée est par cela même en danger ; l’idolâtrie porte malheur.

»

« Mon Dieu ! qu’elle aurait voulu lire cette lettre ! Ah ! que souvent il est pénible d’être une femme bien élevée ! Une bonne éducation est un trésor qui, comme tous les trésors, est un grand

sujet d’embarras pour celui qui le possède. Que de fois les gens bien élevés sont tentés de s’écrier, comme le Bourgeois gentilhomme, mais dans un sentiment tout opposé : « Mon père, ma mère, que

je vous veux de mal, non pour m’avoir laissé ignorer les belles choses, mais au contraire pour me les avoir trop bien apprises, pour m’avoir enseigné à me priver toujours de ce qui me plairait

tant ! »

Ma double vie, Mémoires de Sarah Bernhardt

Ces mémoires auraient pu avoir pour titre :

« La vie vaut la peine qu’on y entre sérieusement, mais gaiement. » Mais Sarah Bernhardt, actrice française (1844-1923), qui aimait cette maxime de M. Auber, son directeur au Conservatoire, en a

décidé autrement… parce que c’est justement ce qui la caractérisait : décider autrement, suivre sa voie ; non pour aller contre les autres, non pour écraser les autres, mais seulement pour vivre

sa vie pleinement et à sa manière. Peut-être parce que sa santé fragile lui faisait penser que sa vie serait courte, ce que finalement elle ne fut pas, certainement parce qu’elle avait une forte

personnalité, trop forte pour certains.

La devise de Sarah était : « Quand même » « Ce n'était pas un fait du hasard, mais bien la suite d'un vouloir réfléchi. À l'âge de neuf ans, j'avais choisi cette devise, après un saut formidable

au-dessus d'un fossé que personne ne pouvait sauter et auquel mon jeune cousin m'avait défiée ; je m'étais abîmé la figure, cassé un poignet, endolori le corps. Et pendant qu’on me transportait

je m’écriais, rageuse : « Si, si, je recommencerai, quand même, si on me défie encore ! Et je ferai toute ma vie ce que je veux faire ! »

Sarah est travailleuse mais ne laisse personne la déranger si elle a décidé de dormir une heure ; elle est volontaire jusqu’à l’obstination, têtue mais sachant écouter les personnes sensées ou

intelligentes ; elle est égoïste et généreuse ; elle vit pour elle-même, mais elle est aussi très concernée par le monde dans lequel elle vit ; elle aime une vie riche de plaisirs, et s’entoure

de belles choses, mais est capable de voyager dans un wagon à bestiaux pour aller retrouver son fils ; elle aime être adulée par le public, mais organise un hôpital dans son théâtre pendant la

guerre Franco-prussienne du terrible hiver de 1870 ou elle soigne et nourrit des centaines de blessés. Sarah devient une actrice célèbre par son talent et sa voix d’or, et quand elle fait de sa

vie une aventure, les trente-deux personnes (femme de chambre, majordome, impresario, actrices et acteurs) qu’elle emmène avec elle dans sa tournée américaine, profitent comme elle d’une

expérience inoubliable en péripéties, déconvenues et émerveillements.

Sarah est une femme complexe, intelligente, inspirante, forte, admirable selon moi.

Ce que Sarah n’aime pas :

La guerre : elle trouve que c’est une grande et macabre bêtise des hommes.

La peine de mort : bien qu’elle soit elle-même forte, qu’elle ait bataillé contre sa famille et son entourage pour se faire la place qu’elle s’est choisie, elle est indulgente envers ceux qui se

sont trompés de route et finissent à l’échafaud : qui sait s’ils ne valaient pas la peine d’être sauvés ?

La viande : elle fera pourtant, à Chicago, une visite surprenante… !

L’immobilité : elle ne visite ni les églises ni les musées. Elle monte à cheval, conduit son propre attelage, vogue en bateau vers l’Angleterre ou l’Amérique, sillonne l’Europe en train, et même…

surprise !

Qu’on coiffe sans ménagement ses cheveux frisés et aussi indomptables qu’elle.

La soumission et la bien-pensance : dans un monde dirigé par des hommes, une femme libre d’esprit et de corps doit être d’une force mentale incroyable pour garder ce qu’elle aime par-dessus tout

:

Son indépendance.

On en apprend beaucoup sur cette femme à part. Mais ce texte ne se résume pas à cela… si on peut appeler ma critique un résumé ! Il y a nombre de pensées intéressantes et de jolies phrases

:

« L’hospitalité est faite de saveur primitive et de grandeur antique. »

« La vie est courte, même pour ceux qui vivent longtemps. Il faut vivre pour quelques-uns qui vous connaissent, vous apprécient, vous jugent et vous absolvent, et pour lesquels on a même

tendresse et indulgence. Le reste est la « fouletitude », joyeuse ou triste, loyale ou perverse, de laquelle on n’a rien à attendre que des émotions passagères, bonnes ou mauvaises, mais qui ne

laissent aucune trace. Il faut haïr très peu, car c’est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup, pardonner souvent et ne jamais oublier. Le pardon ne peut entraîner l’oubli ; pour moi, du moins.

»

« … nous logeons en nous notre plus terrible ennemi : « la pensée », laquelle est sans cesse en contradiction avec nos actes ; laquelle se dresse parfois, terrible, perfide, méchante, et

que nous essayons de chasser sans y réussir. Nous ne lui obéissons pas toujours, grâce à Dieu ! Mais elle nous poursuit, nous lancine, nous fait souffrir. Que de fois les plus mauvaises pensées

nous assaillent ! Et quel combat il faut livrer contre ces filles de notre cerveau !

La colère, l'ambition, la vengeance, font naître les plus détestables pensées, dont on rougit comme d'une tare, qui ne sont pas nôtres, car nous ne les avons pas appelées, mais qui souillent

quand même, et qui nous laissent désespérés de n'être pas seuls maîtres de notre âme, de notre cœur, de notre corps et de notre cerveau. »

L’écriture est surprenante : on a plutôt l’impression d’écouter Sarah Bernhardt : elle écrit peut-être comme elle parlait, librement, avec un langage à elle et des mots de son invention parfois,

ce qui est très attachant.

Sarah est réaliste sur elle-même; elle connaît ses qualités; elle connaît aussi ses défauts, ne s'en cache pas, mais ne tente pas toujours de les corriger parce qu'ils ont fait d'elle ce qu'elle

était: une femme forte et inoubliable.

Les souffrances du jeune Werther, Goethe

J’ai lu ce livre, parce qu’il fallait l’avoir lu. Les premières pages m’ont dérangées par le ton condescendant de l’auteur envers les gens de moindre qualité que lui. Mais j’ai persévéré et… j’ai

bien fait ! Je comprends que ce livre ait passé les siècles.

C’est l’histoire d’un amour malheureux vécu par un jeune homme assez nanti pour n’avoir rien d’autre à faire qu’à soupirer après la femme de ses rêves, la femme parfaite, qui existerait, donc !

Cela manque totalement d’humour, mais…

Mais c’est aussi les racines du mouvement romantique en Europe, des réflexions très pertinentes sur la nature humaine, et une écriture — même si je l’ai lu en français, dans une jolie édition

datant de 1926, illustrée de gravures charmantes et désuètes ! — une écriture, donc, simple et profonde ; une progression dans la pensée du personnage principal, Werther, subtile, raisonnée et

implacable.

Voici quelques-unes des réflexions qui ont retenues mon attention :

Sur la destinée de l’Homme :

« C’est une chose bien uniforme que l’espèce humaine. La plupart passent la plus grande partie de leur temps à travailler pour vivre, et le petit peu de liberté qui leur reste les tourmente

tellement qu’ils cherchent tous les moyens de s’en défaire. »

Sur la mauvaise humeur que l’on fait supporter aux personnes autour de soi :

« Parlons vrai ; la mauvaise humeur a sa source dans un secret dépit, un mécontentement de nous-mêmes que nourrissent l'envie et la vanité. Nous voyons des hommes heureux, sans partager leur

bien-être, et cette image est insupportable. (…) Malheur à ceux qui abusent de leur empire sur un cœur pour lui voler les joies simples qui y germent d’elles-mêmes. Tous les présents, tous les

trésors du monde ne remplacent pas un moment de cette félicité intime, empoisonnée par la jalousie fâcheuse de notre tyran. (…) » Chaque jour on devrait se dire : « Je ne peux rien de plus

pour mes amis que leur laisser leur plaisir, et augmenter leur bonheur en le partageant avec eux. »

Cette demande de Werther à la femme qu’il aime, c’est le romantisme exprimé dans une délicatesse charmante oubliée de nos jours :

« Chère Lotte, je vous demande seulement une chose, ne mettez plus de poudre à sécher sur les petits billets que vous m’écrivez. Aujourd’hui, j’ai porté le vôtre tout de suite à mes lèvres, et

j’en ai grincé des dents.

Goethe était d’une grande clairvoyance : voici ce qu’il explique des maladies ou désordres mentaux, qu’il avait compris, bien avant la psychanalyse, la psychologie et toutes les notions récentes

au sujet de l’esprit :

« C’est en vain que l’homme paisible et raisonnable considère la situation du malheureux, en vain qu’il lui donne de bons conseils ! Comme un homme en bonne santé qui est auprès du lit d’un

malade, il ne peut faire passer en lui la moindre partie de ses forces. »

Je vous parlais de l’écriture de Goethe, en voici un exemple :

« J’ai soupiré souvent pour avoir les ailes de la grue qui passait en volant au-dessus de moi, et gagner les rives de l’océan sans limites, pour boire à la coupe écumante de l’infini les torrents

de la joie de vivre, pour sentir, un moment seulement, dans la cage étroite de ma poitrine, une goutte de la félicité de l’Être qui engendre toutes choses en lui-même et par lui-même ! »

Et un autre :

« Le calme de l’âme est une chose splendide, ainsi que la joie qu’on trouve en soi-même. Si seulement le joyau n’était pas aussi fragile qu’il est beau et précieux. »

Et la fin est bien plus intéressante qu’on ne peut l’imaginer, même si on la connaît.

Lien vers GOODREADS

L'éducation sentimentale, de Flaubert

Oh, moi qui adore Flaubert, comment ce fait-il que je n’aie pas été transportée par L’éducation sentimentale ? On a tant envie de tout aimer de ceux qu’on aime, non ?

L’éducation sentimentale est le parcours d’un jeune homme qui rêve de grand amour mais qui s’abîme volontairement dans des amours sordides. Certes, la femme qu’il aime est marié et leur amour est

donc impossible. Sans se faire moine, le jeune homme, que Flaubert nous décrit comme beau, et plutôt intelligent, aurait pu, même après s’être fourvoyé, même après avoir commis nombre d’erreurs,

il aurait pu faire quelque chose de bien de sa vie, mais… lisez le livre !

L’écriture est parfaite, l’histoire excellente, les personnages sont ce qu’ils sont, mais voilà, le tout est froid et je me suis désintéressée. Pourquoi ?

Ok, peut-être ne le ferez-vous pas, alors voici ce que j'en ai pensé :

D'abord, le personnage principal est un homme, et en ce moment, j'en ai un peu assez des histoires écrites par des hommes sur des hommes. Cela dit, lui et ses amis m’ont été totalement

indifférents, parce que... et bien... pourquoi, en fait ? Parce que même si l’écriture est parfaite, l’histoire excellente, les personnages ce qu’ils sont, voici ce qui se passe : le roman est

froid ; c’est certainement que Flaubert ne voulait absolument pas que le lecteur devine ce que lui, l’auteur, pensait ou ressentait au sujet des personnages qu’il avait créés. Donc, le résultat

est que moi, lecteur, n’ai ressenti que de l’indifférence pour les personnages de L’éducation sentimentale.

Si vous voulez en savoir plus sur la Révolution française de 1848, et les temps difficiles qui ont précédé le coup d’état de 1851, ce roman est pour vous ; historiquement, c'est très instructif,

lisez-le !

Si vous en avez assez de tous ces hommes qui font la guerre pour de « bonnes raisons », des hommes si naïfs qu’ils pensent qu’une République peut rendre le monde heureux ; des hommes si roublards

qu'ils veulent diriger leur pays non pour le bonheur de ses habitants, mais pour leur propre intérêt ; des hommes avec si peu de conscience qu'ils content leur amour à une femme et qu'ils dorment

avec une autre, parce que là est leur intérêt ; si vous en avez assez de cette constatation, ne le lisez pas !

Finalement, les personnages auxquels je me suis le plus attachée étaient les femmes ; Flaubert, qui a toujours été curieux de connaître les vies secrètes des femmes, décrit ici quatre femmes

totalement différentes les unes des autres, complexes, essayant simplement de faire face au monde des hommes et au rôle qu'ils leur ont confié. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les

personnages féminins du 19ème siècle, lisez-le !

Si vous n'êtes pas assez fort pour supporter la désillusion de Flaubert à propos des hommes et son pessimisme, ne le lisez pas !

Si vous êtes un admirateur de la culture de Flaubert, de son intelligence, de sa gentillesse, lisez-le !

… à vous de voir ! 😊

George Sand l’a très bien analysé, dans une lettre qu’elle a envoyé à son très grand ami Flaubert, en 1870. Et comme elle écrit si merveilleusement ma propre pensée sur ce livre, et sur le rôle

d’un écrivain, pourquoi ne pas lui laisser la parole ?

« … tu lis, tu creuses, tu travailles plus que moi et qu'une foule d'autres. Tu as acquis une instruction à laquelle je n'arriverai jamais. (…) Nourris-toi des idées et des sentiments

amassés dans ta tête et dans ton cœur (…) On n'est point ému par la chose à laquelle on ne croit pas avec ardeur.

(…) toute ta vie d'affection, de protection et de bonté charmante et simple, prouve que tu es le particulier le plus convaincu qui existe. Mais, dès que tu manies la littérature, tu veux, je ne

sais pourquoi, être un autre homme, celui qui doit disparaître, celui qui s'annihile, celui qui n'est pas ! Quelle drôle de manie ! (…) Notre œuvre ne vaut jamais que par ce que nous valons nous-

mêmes.

(…) Cacher sa propre opinion sur les personnages que l'on met en scène, laisser par conséquent le lecteur incertain sur l'opinion qu'il en doit avoir, c'est vouloir n'être pas compris, et, dès

lors, le lecteur vous quitte ; car, s'il veut entendre l'histoire que vous lui racontez, c'est à la condition que vous lui montriez clairement que celui-ci est un fort et celui-là un

faible.

L'Éducation sentimentale a été un livre incompris, je te l'ai dit avec insistance, tu ne m'as pas écoutée. Il y fallait ou une courte préface ou, dans l'occasion, une expression de blâme, ne

fût-ce qu'une épithète heureusement trouvée pour condamner le mal, caractériser la défaillance, signaler l'effort. Tous les personnages de ce livre sont faibles et avortent, sauf ceux qui ont de

mauvais instincts ; voilà le reproche qu'on te fait, parce qu'on n'a pas compris que tu voulais précisément peindre une société déplorable qui encourage ces mauvais instincts et ruine les nobles

efforts ; quand on ne nous comprend pas, c'est toujours notre faute. Ce que le lecteur veut, avant tout, c'est de pénétrer notre pensée, et c'est là ce que tu lui refuses avec hauteur. Il croit

que tu le méprises et que tu veux te moquer de lui. Je t'ai compris, moi, parce que je te connaissais. Si on m'eût apporté ton livre sans signature, je l'aurais trouvé beau mais étrange, et je me

serais demandé si tu étais un immoral, un sceptique, un indifférent ou un navré. Tu dis qu'il en doit être ainsi et que M. Flaubert manquera aux règles du bon goût s'il montre sa pensée et le but

de son entreprise littéraire. C’est faux, archifaux. Du moment que M. Flaubert écrit bien et sérieusement, on s'attache à sa personnalité, on veut se perdre ou se sauver avec lui. S'il vous

laisse dans le doute, on ne s'intéresse plus à son œuvre, on la méconnaît ou on la délaisse.

J'ai déjà combattu ton hérésie favorite, qui est que l'on écrit pour vingt personnes intelligentes et qu'on se fiche du reste. Ce n'est pas vrai, puisque l'absence du succès t'irrite et

t'affecte. D'ailleurs, il n'y a pas eu vingt critiques favorables à ce livre si bien fait et si considérable. Donc, il ne faut pas plus écrire pour vingt personnes que pour trois ou pour cent

mille.

Il faut écrire pour tous ceux qui ont soif de lire et qui peuvent profiter d'une bonne lecture. Donc, il faut aller tout droit à la moralité la plus élevée qu'on ait en soi-même et ne pas faire

mystère du sens moral et profitable de son œuvre. (…) le récit est une causerie entre vous, l’écrivain et le lecteur. Si vous lui montrez froidement le mal sans lui montrer jamais le bien, il se

fâche. Il se demande si c'est lui qui est mauvais ou si c'est vous. Vous travaillez pourtant à l'émouvoir et à l'attacher ; vous n'y parviendrez jamais si vous n'êtes pas ému vous-même, ou si

vous le cachez si bien, qu'il vous juge indifférent. Il a raison : la suprême impartialité est une chose antihumaine et un roman doit être humain avant tout. S'il ne l'est pas, on ne lui sait

point de gré d'être bien écrit, bien composé et bien observé dans le détail. La qualité essentielle lui manque : l'intérêt. Le lecteur se détache aussi du livre où tous les personnages sont bons

sans nuance et sans faiblesse ; il voit bien que ce n'est pas humain non plus. Je crois que l'art, cet art spécial du récit, ne vaut que par l'opposition des caractères ; mais, dans leur lutte,

je veux voir triompher le bien ; que les faits écrasent l'honnête homme, j'y consens, mais qu'il n'en soit pas souillé ni amoindri, et qu'il aille au bûcher en sentant qu'il est plus heureux que

ses bourreaux.

Il y a trois jours que je t'écris cette lettre, et, tous les jours, je suis au moment de la jeter au feu ; car elle est longue et diffuse, et probablement inutile. Les natures opposées sur

certains points se pénètrent difficilement et je crains que tu ne me comprennes pas mieux aujourd'hui que l'autre fois. Je t'envoie quand même ce griffonnage pour que tu voies que je me préoccupe

de toi presque autant que de moi-même. (…)

Je t'embrasse pour nous tous.

George Sand. »

La prisonnière des Sargasses, de Jean Rhys

Devise de La Jamaïque : « De nombreuses personnes, un peuple »

Une île peuplée de Noirs, de Blancs, d'esclaves venus d'Afrique, d'Espagnols premiers colonisateurs, d'Anglais qui se sont emparés de l'île ensuite, de Français, de main d'œuvre chinoise et

indienne, autant de couleurs et de cultures différentes qui pourraient être un paradis mais les hommes étant ce qu'ils sont, c'est le plus souvent un enfer.

Dans cette fiction, la créole Antoinette Cosway raconte son enfance au domaine Coulibri, à la Jamaïque, où elle est née en 1839, soit sept ans après l’abolition de l’esclavage. Entre

l’indifférence de sa mère et les révoltes des esclaves, son destin bascule : elle est envoyée dans un couvent qu’elle quittera à l’âge de dix-sept ans, pour se marier, mais mariage n’est pas

toujours synonyme de bonheur, loin de là…

Après une enfance sans éducation, où elle a vécu aussi abandonnée, pauvre et sauvage que le domaine en perdition qu’elle aimait pourtant, au couvent, Antoinette découvre un autre monde :

« … il y a tant de choses qui sont des péchés, pourquoi ? Autre péché de penser ça. Mais les péchés ne sont pas des péchés si on les chasse aussitôt. Vous n’avez qu’à dire : Sauve-moi, Seigneur,

je péris. Je trouve très réconfortant de savoir exactement ce qu’il faut faire. Tout de même, je ne priai plus aussi souvent après cela, et bientôt, je ne priai plus guère. Je me sentis plus

hardie, plus heureuse, plus libre. Mais moins en sécurité. »

C’est une chose dont je parle dans mon roman L’Alibi :

La liberté a un prix, et ce prix et la sécurité.

Quand des événements traumatisants arrivent, Antoinette réagit à sa façon :

« Ne rien dire et peut-être qu’alors ce ne serait pas vrai. »

Dès que j’ai lu cette phrase, par deux fois dans le début du livre, j’ai su que l’histoire d’Antoinette ne pourrait que mal tourner. D’expérience, je sais que les années de silence que l’on

s’impose, pour quelque raison que ce soit, dans son enfance ou son adolescence, sont autant ou plus d’années de souffrance qu’on impose à l’adulte qu’on deviendra.

Une prière est sensée monter au ciel, toucher Dieu ou ses anges, et retomber sur vous en grâce, en force ou en espoir. Mais parfois elle échoue, et cela donne cette belle phrase :

« J’ai prié, mais les mots tombaient par terre, sans rien signifier. »

L’écriture de Jean Rhys ne décrit pas une île, n’en raconte pas précisément l’histoire, n’explique pas ce que font ou pensent les personnages ; non, l’auteur suggère. Elle suggère un pays par ses

couleurs : les montagnes violettes, la végétation verte, la mer bleu profond, le ciel plombé, chargé, menaçant de pluie. Elle suggère les parfums entêtants des fleurs fraîches, mortes ou

pourries. Elle suggère les intentions des personnages et leur caractère par quelques images. Et rien n’est clair, tout est mouvant comme dans un rêve ou plutôt comme dans un cauchemar :

Antoinette « flottait dans l’indécision, n’avait aucune certitude quand il s’agissait de faits — de n’importe quels fait. »

Un homme noir déclare avoir quatorze ans, et un autre le raille parce qu’il ne sait pas son âge. Il est vrai qu’avec ses cheveux gris, il semble plus près de la cinquantaine.

Une des pièces de la maison semble être un havre de paix, un refuge. Mais un domestique noir surgissant on ne sait d’où et en silence, déclare que l’ancien maître n’aimait pas l’endroit, et le

sentiment de sécurité vous quitte, on regarde tout autour de soi avec méfiance.

La pluie tombe, ajoutant à l’impression de malaise et de vague tristesse, et l’on parle un patois mâtiné de français. Dans ces conditions, un jeune anglais fraîchement débarqué a bien du mal à

s’adapter aux coutumes, aux habitants de l’île, et même à sa propre femme :

« Elle a beau être une créole de pure descendance anglaise, ces gens-là ne sont pas anglais ni non plus européens. »

Dans ce monde mouvant aux contours flous, Antoinette elle-même ne sait pas qui elle est :

« Le cancrelat blanc, c’est moi. C’est comme ça qu’ils nous appellent, nous tous qui étions ici avant que les gens de leur propre race, en Afrique, les vendent aux marchands d’esclaves. Et j’ai

entendu des Anglaises nous appeler des nègres blancs. Je me demande souvent qui je suis, où est mon pays et à quelle race j’appartiens et pourquoi donc je suis née ! »

Puis finalement, si, elle sait :

« C’est ici que je suis chez moi, c’est le pays auquel j’appartiens, c’est ici que je veux rester. »

Par touches légères, Jean Rhys nous dépeint des personnages chargés chacun de leur propre et pesante histoire, chargés chacun de l’histoire de leur pays d’origine ; et chaque histoire se mêle, se

heurte à celle des autres personnages dans un pays construit sur la violence : destruction des indigènes par les Espagnols au 16ème siècle, reprise du pouvoir par les Anglais, esclavage, main

d’ouvre asiatique importée sous son prix bas, vaudou, croyances diverses, et le dernier maillon non respecté de cette chaîne : la femme.

Et nous, lecteurs, haletant dans la chaleur moite, nous sommes oppressés par la forêt dense, indécis quant à classer les personnages chez les « bons » ou chez les « méchants », certainement parce

que tout n’est pas totalement noir ou blanc. Alors on continue à lire, bien que le cauchemar devienne de plus en plus sombre, en se demandant bien comment tout cela va finir.

« Désir, Haine, Vie, Mort, étaient très rapprochés dans l’obscurité. »

Désir, Haine, Vie, Mort, sont intimement et pudiquement mêlés dans ce roman.

La haine rend fou.

Si vous êtes fragile, sensible, ou en recherche d’un peu de bonheur ou de joie, ne lisez pas ce livre.

Ce n’est pas mon genre de livre préféré, mais c’est excellent.

Babelio

Goodreads

Les Hauts de Hurle-Vent

Les Hauts de Hurle-Vent : « En vérité, ce pays est merveilleux ! Je ne crois pas que j’aurais pu rencontrer, dans toute l’Angleterre, un endroit plus complètement à l’écart de toute agitation

mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope… »

C’est la première phrase du roman et elle nous donne le ton :

Enfer ou paradis ? Terre romantique ou désolée ? Amour ou haine ? Humanité ou animalité ? Les Hauts de Hurle-Vent sont un mélange et une bataille permanente entre chacun de ces opposés.

Manque d’amour et de compréhension, mais aussi amour exacerbée et intelligence affûtée, tous les sentiments sont si poussés à leur extrême qu’on ne peut pas en attendre de rapports cordiaux et

fades, mais au contraire, on assiste

Rien n’est plat, facile, tranquille, tiède ; tout est montagneux, âpre, tourmenté, violent.

Pourtant, jamais les habitants de cette lande ne voudraient la quitter pense même à le faire ; pas plus que le lecteur pense à abandonner le livre ou même voudrait arrêter de le lire pour se

reposer un peu ! Pourquoi ? Quelques raisons parmi tant d’autres :

La façon dont E. Brontë décrit la première nuit remplie de cauchemars que Mr Lockwood passe à Hurle-Vent dans la chambre de feue Catherine Linton est très gothique. Ni le dormeur ni le lecteur ne

savent vraiment s’il s’agit d’un cauchemar ou si un esprit essaye vraiment d’attraper la main du dormeur. Mais comme je ne suis pas très portée vers ce genre, ce que j’ai préféré est la pointe

d’humour de E. Brontë qui conclut, quand Heathcliff appelle Cathy : « Le spectre a témoigné de l’ordinaire caprice des spectres : il n’a donné aucun signe d’existence. »

Nelly dit au jeune Heatthcliff :

« Un bon cœur vous aidera à avoir une bonne figure… et un mauvais cœur donnera à la plus jolie figure quelque chose de pire que la laideur. »

Ou encore à M. Lockwood :

« Une personne qui n’a pas fait la moitié de son ouvrage à dix heures risque de laiser inachevée l’autre moitié. »

Oh, que Nelly est une femme sage !

Pour l’extraordinaire description de Heathcliff au chapitre VIII. Emily Brontë est si perspicace et intelligente !

Quel bonheur et quelle paix amène la croyance en une vie après la mort :

« Il est rare que je ne me sente pas presque heureuse quand je veille dans une chambre mortuaire… J’y vois un repos que ni la terre ni l’enfer ne peuvent troubler ; j’y trouve l’assurance d’un

au-delà sans borne et sans ombres — l’Éternité enfin conquise — où la vie est illimitée dans sa durée, l’amour dans son désintéressement, la joie dans sa plénitude. »

Et surtout, que de telles phrases font du bien au milieu d’un roman si sombre et désespéré !

Goodreads link

Mes livres

Avril Enchanté

« Vivre avec quelqu’un qui ne vous aime pas, c’est comme se trouver toute nue dans le vent d’hiver et mourir de froid petit à petit. »

C’est pourquoi Lotty Wilkins décide un jour d’utiliser toutes ses économies pour prendre des vacances dans un château médiéval surplombant la mer, en Italie. Afin de réduire ses dépenses, elle

passe une annonce dans le journal pour trouver trois autres colocataires femmes.

Bien sûr, le château, la vue sur la mer, les montagnes autour, les fleurs dans les jardins sont incroyables, merveilleux, divins. Mais ce qui fait que cet endroit va changer les vies de ces

quatre femmes, c’est leur propre volonté de changer ; c’est qu’elles se sentiront prêtes, chacune en son temps, à accepter de changer elles-mêmes et changer les choses autour d’elles :

« Quand Mrs Wilkins se réveilla le lendemain matin, elle paressa au lit quelques minutes avant d’ouvrir les volets. Que verrait-elle de sa fenêtre ? La pluie, le soleil ? Qu’importe ! À travers

cette fenêtre, le monde serait beau, forcément beau. »

Quelques détails m’ont gênée tel :

« Les feuilles des figuiers étaient toute juste assez grandes pour qu’on sentît l’odeur des figues. »

On est en avril en Italie, les figues mûriront foin août, début septembre, et moi, j’ai dû attendre le lendemain matin pour aller dans mon jardin vérifier si les feuilles de mon figuier sentaient

la figue, car on est à la même époque de l’année que le livre. Résultat, les feuilles de figuier ne sentent pas la figue, c’est ce que je pensais !

Ceci dit, l'auteur a très bien observé la vie de ses personnages. Chaque femme sait que quelque chose ne va pas dans sa vie, mais jusqu'à ce qu'elles décident d'aller en Italie, aucune d'entre

elles ne voulait y penser, elles avaient fermé les yeux sur leur vie :

"Pendant des années, elle avait pris soin de ne pas avoir le temps de réfléchir."

Ce rendre compte de cela n’est pourtant que le premier pas :

"San Salvatore (le château) lui avait enlevé son semblant de bonheur et ne lui avait rien donné en échange."

Les histoires de ces femmes sont des histoires de quête intérieure. Mais quand vous l'avez déjà fait – vous débarrasser de tout ce qui n'allait pas dans votre enfance et votre éducation ;

réaliser qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment - même si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, il est inutile de lire encore et encore sur ce sujet, à moins que...

À moins que vous ne vous laissiez porter par l'histoire, les parfums des fleurs, le bleu profond de la mer et du ciel italiens, l'humour britannique, l'amour, et quelques citations bien pensées

:

« Les compliments sont quelque chose de merveilleux qui vous réchauffe le cœur et vous poussent à tout faire pour vous en montrer digne, révélant les qualités enfouies au plus profond de vous.

»

Encore une fois, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, à commencer par mes enfants : je leur ai toujours dit qu'ils sont beaux et intelligents, pour qu'ils se sentent beaux et

intelligents. (Bien sûr, je pense ce que je dis, ce qui est plus facile : mes enfants sont les meilleurs ! Pardonnez-moi, je suis une mère !)

À moins que vous souhaitiez être en Italie, avoir le temps de faire ce qui ne semble rien, mais que nous devrions avoir le temps de faire :

« Les femmes s'assirent sur le muret au fond du jardin supérieur après le dîner, et regardèrent l'énorme lune passer lentement au-dessus du lieu où Shelley avait vécu ses derniers mois juste un

siècle plus tôt. »

Goodreads

MES LIVRES

Le Léopard, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa

En Italie, en 1860, une aristocratie décadente et appauvrie, sourde aux bouleversements du monde, règne encore sur la Sicile. Mais le débarquement des troupes du républicain Giuseppe Garibaldi

qui veut réunifier l’Italie morcelée en plusieurs royaumes, amorce le renversement d’un ordre social séculaire. Nous entrons dans l’intimité de la pensée et de la vie Don Fabrizio Corbera, Prince

of Salina, grand propriétaire terrien, conscient de la menace de disparition qui pèse sur sa caste et sur sa famille, mais qui pense plus qu’il n’agit, contrairement à son neveu, le beau et vif

Tancredi, qui se battra aux côtés de Garibaldi après avoir annoncé à son oncle et tuteur :

« Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change. »

J’avais vu, dans ma jeunesse, comme disent les vieux sages ! le merveilleux film de Visconti tiré de ce roman, avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale et Alain Delon.

Mais le livre est merveilleusement écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il est construit, limpide et profond. Dès la première page, bien que beaucoup de choses se passent, dans la pensée du

Prince, ses actions et celles des personnages autour de lui, le rythme adopte cette torpeur lourde comme la terre de Sicile, sèche comme son air, écrasante et aveuglante comme son soleil de

plomb.

Premier extrait pour vous donner envie de lire ce chef-d’œuvre :

Une nuit, le Prince descend de sa propriété vers la ville de Palerme. Dans cette Italie très catholique, le paysage, campagne comme villes est parsemé de monastères et de couvents de tous ordres.

Dans les montagnes alentour, les révolutionnaires de Garibaldi s’organisent :

« La nuit presque tombée, les couvents et monastères devenaient les despotes du panorama. C’étaient contre eux, en réalité, que les feux dans les montagnes étaient allumés, attisés d’ailleurs par

des hommes entièrement semblables à ceux qui vivaient dans les couvents, tout aussi fanatiques, tout aussi fermés d’esprit, tout aussi avides de pouvoir, c’est-à-dire, comme de coutume,

d’oisiveté. »

Deuxième extrait de la fine écriture de Lampedusa :

« Bien que l’Administration fût l’endroit où s’accomplissait les plus grandes futilités, son aspect était d’une sévère austérité. »

Troisième extrait :

« Nous ne sommes pas aveugles, dit le Prince au père Pirrone. Nous ne sommes que des hommes. Nous vivons dans une réalité mobile à laquelle nous cherchons à nous adapter comme les algues se

courbent sous la poussée de la mer. L’immortalité a été promise à la Sainte Église ; à nous, en tant que classe sociale, non. Pour nous, un palliatif qui promet de durer cent ans équivaut à

l’éternité. »

Quatrième extrait : Les hommes passent, des sociétés s’écroulent, des pouvoirs changent de mains, mais le monde demeure dans le fond le même :

« Les grands seigneurs étaient réservés et incompréhensibles, les paysans étaient explicites et clairs ; mais le Démon les roulait tous dans la farine, pareillement. »

Merlin, de Robert de Boron

©Gabrielle Dubois

La littérature du Moyen-Age n’est pas celle que je préfère, et je ne suis pas du tout une experte dans ce genre. J’ai pris ce livre, pour un challenge du groupe Historical Fictionistas, de

Goodreads. Il y a une grosse, très grosse préface, dans ce texte en français, que je n’ai pas lu. Je préfère me faire ma propre idée d’abord. Ensuite, parfois, je lis les préfaces si je pense que

j’ai besoin de renseignements complémentaires. Donc, je me suis plongée dans Merlin, tête la première, ce que je ne fais même pas à la piscine tant j’ai peur ! Eh bien… j’ai eu peur !

Les premiers chapitres racontent pourquoi Merlin a été conçu, donc ce qui s’est passé avant sa conception, puis sa naissance et les premières années de sa vie.

J’étais plongée dans ce monde moyenâgeux, qui m’a toujours terrifiée, quand la porte de la maison s’est ouverte soudainement : mon fils rentrait pour le weekend. J’ai sursauté, j’ai cru avoir une

crise cardiaque ! C’est pour vous dire combien le début de ce livre est poignant.

Il faut dire que le diable s’insinue partout chez l’homme… et chez la femme, particulièrement chez l’une d’elle qu’il féconde, ce qui donnera naissance à Merlin.

La vie des femmes est la soumission aux hommes imposée par la loi des hommes du Moyen-Age : une jeune femme libre qui couche avec un homme libre est mise à mort. Une femme séduite par son prêtre

(ce qui n’avait pas l’air d’être un fait isolé, vu le nombre de fois que Robert de Boron le mentionne), cette femme, donc est aussi mise à mort. Et les hommes ? Ah, non, ils ne sont pas tués pour

avoir couché, les pauvres, ce n’est pas de leur faute s’ils ont été séduits par ces créatures femelles sans cervelle et toujours enclines à ouvrir leur cœur au diable !

Donc, revenons à Merlin. Il est fils du diable et d’une jeune fille qui était vierge jusqu’à ce que le diable la visite contre son gré. Par la bonne conduite de sa mère, le diable ne peut pas

prendre totalement l’âme de cet enfant, qui penchera toute sa vie du côté du bien.

Grosso-modo, je ne connaissais de Merlin que sa longue barbe blanche et sa cape au chapeau pointu. J’ai découvert dans ce récit un Merlin jeune, facétieux, qui rit parfois comme un diable, et qui

n’emploie pas les chemins les plus droits pour arriver à ses fins ! Bref, hormis son côté fantastique, j’ai trouvé Merlin plus humain qu’un humain.

Il se passe beaucoup, vraiment beaucoup d’évènements dans ce récit. Si vous aimez les intrigues, les dragons, les chevaliers, les batailles, les prodiges et les mystères, vous serez servis. Ils

sont racontés de manière très, très simple : pas d’adjectifs, pas de sentiments décrits, très peu de vocabulaire.

Par contre, plus de la moitié du texte sont des dialogues, et là, Robert de Boron est très fort.

Et certains monologues ou des dissertations sur le divin, le diabolique, la nature humaine sont très finement étudiés.

Et… si vous allez jusqu’au bout, vous serez surpris de ce qui peut arriver à un grand personnage comme Merlin quand il tombe bêtement amoureux !

Certains passages sur les guerres entre rois, ducs ou barons, assauts de château, honneur des hommes qui ne peut être réparé que dans la vengeance et par le sang m’ont ennuyée. Mais au final,

c’est un livre à lire, parce qu’il est bon de se rappeler de temps en temps que la colère et la vengeance sont les portes que nous ouvrons au diable vers notre cœur.

Goodreads

GRAZIELLA, par Alphonse de Lamartine

Le roman Graziella part, à la base, d’une histoire réellement arrivée à de son auteur : Alphonse de Lamartine (1790-1869).

Lamartine a vingt ans. Il est un romantique qui rêve de voyages, d’idéal, d’harmonie de l’homme et de la nature, mais il traîne son ennui et le vague des passions, alors à la mode. Il tombe

amoureux, mais sa famille, à qui cette idylle déplaît, l’envoi en Italie. À Florence, Rome, puis enfin Naples, notre grand romantique tombe amoureux de l’Italie. Il décrit une Italie pittoresque

et naïve, celle des petits pêcheurs des rives d'Ischia et de Procida, vivant parmi leurs jardins et leurs vignes aussi simplement qu'aux plus beaux jours du monde antique. Là, il rencontre la

toute jeune Graziella, fille de pêcheurs, dont il tombe amoureux. Le jeune Lamartine avait une forte propension à tomber amoureux !

Tout est dans ce roman : la communion de l’homme avec la nature, l’amour primitif et naïf de Graziella, le romantisme du poète, une épique tempête en mer, leur rapport aux livres et à la lecture

qui m’a semblé le passage le plus à retenir. Lamartine avait emporté des livres avec lui, dont Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre.

« À peine cette lecture eut-elle commencé, que les physionomies de notre petit auditoire changèrent et prirent une expression d’attention et de recueillement, indice certain de l’émotion du cœur.

»

Ce livre émeut Graziella aux larmes et l’entraîne à demander à Lamartine à lui apprendre à lire, ce qu’il fait avec le plus grand des plaisirs tant il aime être auprès d’elle.

C'est une histoire d'amour belle et touchante, mais malheureusement très brève aussi.

Gabrielle Dubois©

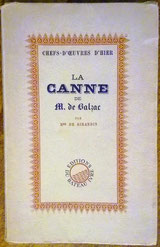

La canne de M. de Balzac par Delphine de Girardin

« Delphine de Girardin, née en 1804, femme écrivain, intelligente, belle, tenant un salon littéraire fréquenté par les grands poètes de son temps, contemporaine, amie et admiratrice d’Honoré de

Balzac, écrivit des romans, des pièces de théâtre et des chroniques pour les journaux.

Sa nouvelle, La canne de M. de Balzac, parut en 1836. L’idée de cette histoire de fiction lui a été inspirée d’une part, par la véritable canne de Balzac spécialement confectionnée pour lui et

selon son idée, par un joaillier : le pommeau, sur une gigantesque canne en jonc, était incrusté de grosses turquoises et la chaînette était un collier d’Ève Hanska. D’autre part, par la question

que se pose Delphine de façon faussement naïve : comment se fait-il que M. de Balzac soit capable de se mettre dans la pensée d’une femme, d’une ouvrière ou d’un avare, comment en comprend-il les

sentiments, les manies ou les vices ?

Ces deux points de départ réels sont la base de la fiction :

« Quelle raison avait engagé M. de Balzac à se charger de cette massue ? Par élégance, on ne se donne pas un ridicule pareil. Par nécessité ? Je ne sache pas que M. de Balzac soit boiteux. Cela

n’est point naturel ; cela cache un grand, un beau, un inconcevable mystère. Un homme d’esprit ne se donne pas un ridicule gratuitement. »

Outre l’histoire en elle-même, pleine de rebondissements et de romantisme, Delphine y sème, l’air de rien, avec finesse et humour, ses pensées, ses idées, sa justesse de vue sur elle-même et sur

les hommes et les femmes de son époque.

La canne de M. de Balzac est à lire absolument, car on n’a pas tant que cela de femmes qui ont pu écrire au 19ème siècle, comme elle le dit dans sa préface :

« Une femme qui vit dans le monde ne doit pas écrire, puisqu’on ne lui permet de publier un livre qu’autant qu’il est parfaitement insignifiant. »

Heureusement pour nous, Delphine de Girardin nous a laissé de belles pages pleines de spiritualité sous son nom de femme mariée ou sous son pseudonyme de Charles Delaunay. » ©

Gabrielle Dubois©

BALLET

Enfin je l'ai vu, le ballet Giselle ! Les conditions n'étaient certainement pas les meilleures, du point de vue de la salle et du public, mais... quel enchantement, la chorégraphie, les danseurs, la musique, l'orchestre ! La présence de ma fille avec laquelle je partage goûts, passions et pensées. Quelle émotion de voir tout ce que l'être humain peut produire de beauté, de grâce, d'émotions !

MES LIVRES

Les innocentes ou la sagesse des femmes.

« Nous fûmes comme ceux qui vont mourir, qui se confessent tout l'un à l'autre en silence, s'emparent spirituellement l'un de l'autre, et par anticipation se sont tout avoué et tout pardonné.

»

La comtesse Anna-Élisabeth de Noailles, née Bibesco Bassaraba de Brancovan, est une poétesse et une romancière française, d'origine roumaine, née à Paris en 1876 et morte à Paris en 1933.

A lire absolument:

Les innocentes ou la sagesse des femmes.

Mes documentaires

Humain, prends-en de la graine !

« J’irai dormir chez vous », j’adore, tout simplement ! Si Antoine de Maximy est aussi libre et humain qu’il semble l’être dans son émission, alors, il est un exemple à suivre. Moi qui suis une

aventurière dans ma tête, je suis admirative.

Mes livres

La grammaire est une chanson douce,

Ou l’amour du français par Erik Orsenna, petit livre qui devrait être offert à tous les enfants entrant au collège.

Extrait :

« ... Certains, bien sûr, dans cette tribu des adjectifs, étaient moins disciplinés. Pas question de se modifier. Dès leur naissance, ils avaient tout prévu en se terminant par un « e ».

Ceux-là se rendaient à la cérémonie (de mariage) les mains dans les poches. « Magique », par exemple. Ce petit mot malin avait préparé son coup. Je l’ai vu entrer deux fois à la mairie, la

première avec « ardoise », la seconde avec « musicien ». Une ardoise magique (tout féminin). Un musicien magique (tout masculin). « Magique » est ressorti fièrement. Accordé dans les règles mais

sans rien changer. Il s’est tourné vers le sommet de ma colline. J’ai l’impression qu’il m’a fait de l’œil : tu vois, Jeanne, je n’ai pas cédé, on peut être adjectif et conserver son

identité.

Charmants adjectifs, indispensables adjoints ! Comme ils seraient mornes, les noms, sans les cadeaux que leur font les adjectifs, le piment qu’ils apportent, la couleur, les détails...

Et pourtant comme ils sont maltraités !

Je vais vous dire un secret : Les adjectifs ont l’âme sentimentale. Ils croient que leur mariage durera toujours... C’est mal connaître l’infidélité conjugale des noms, de vrais garçons, ceux-là,

ils changent de qualificatifs comme de chaussettes. À peine accordés, ils jettent l’adjectif, retournent au magasin pour en chercher un autre et, sans la moindre gêne, reviennent à la mairie pour

un nouveau mariage.

La maison, par exemple, ne supportait sans doute plus ses fantômes. En deux temps, trois mouvements, elle préféra soudain « historique ». « Historique », « maison historique », vous vous rendez

compte, pourquoi pas « royale » ou « impériale » ? Et le malheureux adjectif « hantée » se retrouva seul à errer dans les rues, l’âme en peine, suppliant qu’on veuille bien le reprendre : «

Personne ne veut de moi ? J’ajoute du mystère à qui me choisit : une forêt, quoi de plus banal qu’une forêt sans adjectif ? Avec « hantée », la moindre petite forêt sort de l’ordinaire... »

Hélas pour « hantée », les noms passaient sans lui jeter un regard.

C’était à serrer le cœur, tous ces adjectifs abandonnés... »

Mes livres

Et me voici plongée dans les MÉMOIRES d’OUTRE-TOMBE !

Avec les éditions La Pléäde, vous savez, on lit longtemps, on avance peu ! Mais on est récompensé de ses efforts quand on note de belles pensées ou de piquantes constatations :

Extrait : « Une passion vraie et malheureuse est un levain empoisonné qui reste au fond de l’âme et qui gâterait le pain des anges. »

Autre extrait : « ... Un évêque savant et pieux d’une telle avarice, que s’il avait eu le malheur de perdre son âme, il ne l’aurait jamais rachetée. Presque tous les avares sont gens d’esprit :

il faut que je sois bien bête... »

Mes livres

Noyau d'olive,

Remettre le doigt sur les Écritures.

En partageant quelques passages des lectures de la Bible d’Erri De Luca, croyant ou non, on est heureux, tout comme lui, de repenser tout au long de la journée au choix et au sens des mots. Une

approche différente de notre religion, berceau de notre pensée et culture chrétienne.

Mes musiques

Gonzo,

Nous sommes fans !

Samedi 07 novembre, ma fille et moi étions au concert de Chilly Gonzales, au Royal Festival Hall, Londres. Un seul regret : que ça n’est pas duré jusqu’au bout de la nuit et au-delà !

Indescriptible, il faut l’écouter. Nous adorons, c’est tout !

Mes livres

Le Moulin sur la Floss,

a été écrit George Eliot qui, comme George Sand, n’avait pas pu écrire sous son vrai nom, Mary Anne Evans. Ce livre est une fresque de la société anglaise victorienne et de ses campagnes au

XIXème siècle. C’est George Eliot qui en parle le mieux :

« ... Vous ne pourriez pas vivre au milieu de ces gens-là ; vous étouffez parce que rien ne vous permet de vous échapper vers quelque chose de beau, de grand, ou de noble ; vous êtes agacés par

ces hommes et ces femmes médiocres parce qu’ils forment une population en désaccord avec la terre... »

Ce que j’aime ? Extraits :

« ... M. Tulliver se tut une minute ou deux et plongea ses deux mains dans ses poches, comme s’il espérait y trouver une idée. Apparemment il ne fut pas déçu, car il reprit bientôt : « ... ».

»

« ... M. Tulliver (...) avait conscience, par son exemple, d’illustrer cette vérité : une intelligence parfaitement saine ne se sent pas du tout à l’aise dans ce monde insensé... »

« ... Mme Tulliver n’allait jamais jusqu’à se disputer avec sa sœur, pas plus qu’on ne peut dire d’une poule d’eau, qui sort sa patte d’un geste suppliant, qu’elle se dispute avec un gamin

qui lui jette des pierres... »

Bob, parlant de son chien Mumps :

« « ... les gens de la haute s’arrêtent pour regarder Mumps, mais vous prendrez pas souvent Mumps à regarder les gens de la haute... y s’occupe de ses affaires, lui. » L’expression que l’on

pouvait lire sur la tête de Mumps, qui semblait résigné à l’existence superflue des choses en général, confirmait tout à fait ce bel éloge... »

Mes films

Le Jour des Corneilles

Dessin animé réalisé par Jean-Christophe Dessaint

Scénario Amandine Taffin, d’après le roman de Jean-François Beauchemin.

C’est beau ! Si vous ne l’avez pas encore vu, voyez-le, si vous l’avez déjà vu, revoyez-le !

Mes livres

Qui peut imaginer écrire une lettre d’admiratrice à Chateaubriand et que s’en suive une correspondance ?

Réponse : l’Occitanienne. Une jeune femme de vingt ans, admiratrice amoureuse d’un Chateaubriand de soixante ans. Amoureuse ? La frontière entre amour et amitié n’aura jamais été aussi subtile

que dans leur correspondance.

Extrait de : Le roman de l’Occitanienne et de Chateaubriand, publié par la Comtesse de Saint-Roman née Castelbajac

« ... Chère Léontine, je veux bien me tromper, je veux bien continuer à vous aimer et à vous écrire toute ma vie ; mais j’ai dû vous avertir afin que si, un jour, vous vous trouviez

malheureuse, vous ne puissiez pas me dire : « Pourquoi m’avez-vous trompée, pourquoi m’avez-vous entretenue dans une dangereuse illusion ? Pourquoi n’avez-vous pas averti une jeune étrangère, qui

se laissait aller vers vous par le vain bruit qui s’attachait à votre nom ? Vous ne deviez pas faire de son bonheur un jouet et de sa confiance un abus coupable. »

C’est la première et la dernière fois, Léontine, que je vous parle sur ce ton. Si vous calmez mes craintes, si vous vous sentez assez courageuse pour risquer avec moi votre destinée, je n’ai plus

rien à vous dire et je m’abandonnerai avec vous les yeux fermés à l’avenir... »

Mes artistes

Diversity Tower,

La mémoire des hôtels

J’adore cet artiste différent qui s’est attaché, depuis des années, grâce à un long et patient travail photographique à travers le monde, à nous rappeler que les hôtels indépendants

disparaissent. Mais rien de triste ni de désespéré dans son travail : c’est gai, coloré, lumineux, changeant, amusant, de la diversité, quoi !

Retrouvez Alain Amiand à New-York, Miami et j’en passe, ou… à Toulouse, ou bien sur alain amiand

Mes livres

Comment se fait-il qu’une femme qui ait vécu une vie d’héroïne de roman d’amour et d’aventure en ait écrit elle-même ?

Extrait choisi de George Sand, Histoire de ma vie :

« ... Je n’avais pas la moindre théorie quand je commençai à écrire, et je ne crois pas en avoir jamais eu quand une envie de roman m’a mis la plume à la main. Cela n’empêche pas que mes

instincts ne m’aient fait, à mon insu, la théorie que je vais établir, que j’ai généralement suivie sans m’en rendre compte, et qui, à l’heure où j’écris, est encore en discussion.

Selon cette théorie, le roman serait une œuvre de poésie autant que d’analyse. Il y faudrait des situations vraies et des caractères vrais, réels même, se groupant autour d’un type destiné à

résumer le sentiment ou l’idée principale du livre. Ce type représente généralement la passion de l’amour, puisque presque tous les romans sont des histoires d’amour. Selon la théorie annoncée

(et c’est là qu’elle commence), il faut idéaliser cet amour, ce type, par conséquent, et ne pas craindre de lui donner toutes les puissances dont on a l’inspiration en soi-même, ou toutes les

douleurs dont on a vu ou senti la blessure. Mais en aucun cas, il ne faut l’avilir dans le hasard des évènements ; il faut qu’il meure ou triomphe, et on ne doit pas craindre de lui donner une

importance exceptionnelle dans la vie, des forces au-dessus du vulgaire, des charmes ou des souffrances qui dépassent tout à fait l’habitude des choses humaines, et même un peu le vraisemblable

admis par la plupart des intelligences.

En résumé, idéalisation du sentiment qui fait le sujet, en laissant à l’art du conteur le soin de placer ce sujet dans des conditions et dans un cadre de réalité assez sensible pour le faire

ressortir, si, toutefois, c’est bien un roman qu’il veut faire... »

Lire la réponse de Balzac sur http://www.roman-amour.fr/

Mes livres

Le capitaine Fracasse, Théophile Gautier

Théophile Gautier, le maître des mots, le poète, l’écrivain sublime !

Je me contente de raconter des histoires, Théophile Gautier, lui, est un magicien, il est l’écriture. J’ai dévoré Le capitaine Fracasse, étant petite, l’exemplaire n°73 des éditions du Rameau

d’or, tiré à 1200 exemplaires sur papier vélin hermine jauni, avec des aquarelles originales de Jacques Toucher, peintes à la main et pages découpées au coupe-papier. Un pur bonheur de lecteur !

Mes livres

Au bonheur des dames, Émile Zola

Se noyer dans ses descriptions d’étalages de tissus !

« ... les satins à la reine, les satins renaissance, aux tons nacrés d’eau de source ; les soies légères aux transparences de cristal, vert Nil, ciel indien, rose de mai, bleu Danube. Puis,

venaient des tissus plus forts, les satins merveilleux, les soies duchesse, teintes chaudes, roulant à flots grossis... »

Un étalage de tissu dans un grand magasin devient un voyage autour du monde, un éveil des sens, la vue, le toucher.

Mes livres

Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell

Le grand roman des premiers émois amoureux !

Quand à douze ans, vous avez lu Autant en emporte le vent, après Rhett Butler, il n’y a aucune chance pour que vous tombiez amoureuse d’un garçon du collège...

J’ai mis en photo l’affiche du film, que j’ai vu au cinéma après lecture du livre et qui a orné le mur de ma chambre pendant des années, bien entendu !

Mes livres

Cent ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez

Un seul livre, mais combien d’histoires ! Ne serait-ce que pour cette femme qui brode des chimères en fils colorés, travail de toute une vie, gratuit, sans but et sans fin, infiniment petit et infiniment long. Je n’ai pas relu ce livre depuis des années, mais c’est ce personnage très secondaire qui me vient à l’esprit à chaque fois que j’y pense, peut-être est-ce celui que je comprends le mieux : au bout de ses doigts, au bout de sin aiguille, cette femme ne peut faire autrement que de laisser sortir d’elle ces animaux fantastiques.

Mes livres

Les fleurs du mal, Charles Baudelaire

Dans la continuité de mon cher Théophile Gautier...

Mes musiques

Beethoven,

Absolument tout !

J’ai écouté en boucle les trois premiers mouvements de sa neuvième symphonie lors de l’écriture de Sous les eucalyptus. Que dire ? Il suffit de se laisser porter par la musique de Beethoven pour imaginer une histoire, une aventure, ressentir les grands élans du cœur des personnages ou leur poignante tristesse. Rien de plus facile, le maître exprime tout pour nous.

Mes musiques

L’orchestre de chambre de Toulouse, dirigé par Gilles Colliard à l’auditorium St Pierre des cuisines à Toulouse

Un concert à la criée pour débuter la saison qu’il ne fallait pas manquer !

402 spectateurs endiablés qui hurlent à qui mieux mieux le nom de leur compositeur préféré dont ils veulent entendre le morceau joué par l’orchestre, cela met dans l’ambiance en début de

saison !

Des musiciens qui ont aussi l’art de vous faire partager leur bonheur de jouer, un auditorium ni trop grand ni trop petit, une soirée qui vous recharge en fluide positif pour un mois au moins.

Mes films

La traviatta, Giuseppe Verdi

C’est au cinéma, dans le film de Zeffirelli, que je l’ai découverte !

L’opéra au cinéma, ce n’est peut-être pas pour les puristes, mais quand on n’a pas les moyens d’aller à Paris à l’opéra, cela reste merveilleux !

Mes films

Les saphirs,

Titre original, The sapphires,

Un concentré d’espoir et de positivisme

Extrait de l’interview de Lois Peeler, Naomi Mayers, Laurel Robinson et Beverley Briggs dans l’Australian Geographic.

Il faut entendre Beverley Briggs, quand elle raconte : « … J’allais jouer le rôle de Marie dans la crèche à mon école catholique, quand une fille a crié: « Elle est trop noire ! » Quand il a été

temps de chanter, j’étais trop nerveuse et je n’ai pas pu le faire... » Ou encore : « ... Je suis fier que nos enfants soient si fiers de nous. Nous avons fait quelque chose. Nous ne sommes pas

simplement restées assises à gémir sur la vie, ajoute-t-elle, en riant.

À lire : http://www.australiangeographic.com.au/topics/history-culture/2012/09/the-sapphires-where-are-they-now/